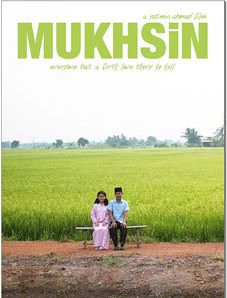

Persis malam sebelum Citra Pariwara, gue berkesempatan nonton film terbarunya Yasmin Ahmad. Judulnya Mukhsin.

Dari sekian banyaknya rangkaian acara Citra Pariwara, secara jujur gue ngerasa nonton film ini yang paling menarik. Bisa jadi karena gue udah jenuh sama iklan. Dan gue cuma ngerasa semua seminar-seminar kreatif periklanan akan membicarakan hal yang sama. Dan kebetulan juga, cuma nonton bareng ini yang waktunya pas dengan jadwal gue.

Buat gue, film Mukhsin bener-bener bisa mengobati kekosongan di dalam hati. Selama ini udah sering gue nonton film. tapi jarang banget yang bisa tinggal di dalam hati. Kebanyakan abis nonton, boro2 inget bintangnya siapa. Inget ceritanya aja enggak. Beda dengan Mukhsin. Gue bisa inget banyak adegan. Banyak kata-kata yang bisa gue inget. Dan bukan gak mungkin jadi inspirasi buat gue. Buat iklan?

Satu yang bikin gue gak habis pikir. Kok bisa ya, film sesederhana itu tapi dalem banget? Kok bisa ya, gue kayak ngaca di cerita itu padahal gue belum pernah jatuh cinta? Kok bisa ya cerita dengan setting kampung yang bisa setiap hari gue liat, jadi begitu indah tapi gak berlebihan. Tapi mungkin karena yang bikin memang seorang Yasmin Ahmad.

Sejauh gue mengenal Yasmin Ahmad, satu yang gue tau, Yasmin orangnya sederhana banget. Penuh guyon. Semua orang diajak ngobrol. Semua bisa jadi guyonan. Bahkan lagu "Jablai" jadi lucu karena dia nyanyiin pake bahasa inggris. "The last time I went to Binaria, come back, come back I have two bodies!" Selain orangnya apa adanya banget. Hampir gak pernah gue ngelihat dia berpura pura. Dan dari semua perbincangan kita, banyak banget yang dia inget.

Banyak yang bilang gue terlalu mendewakan dia. Terlalu berlebihan mengagumi dia. Mungkin mereka bener. Tapi mungkin juga mereka gak tau, kalau gue masih butuh idola. Gue masih butuh guru. Gue masih pengen diajarin. Gue masih pengen dikasih inspirasi. Dan buat gue Yasmin Ahmad adalah salah satunya. Sombong kalau gue bilang belum ada orang iklan di Indonesia yang bisa menyentuh hati gue sedalam dia. Tapi memang begitu adanya. Susah untuk gue ceritain kalau tidak mengenal Yasmin sebagaimana gue mengenal dia.

Kalau pas kita ngobrolin soal iklan, semua jadi luaaaaaaas banget. Gak lagi ngebahas copy jelek. Art direction jelek. Tapi lebih pada hal-hal yang lebih basic. Kejujuran. Emosi. Perasaan. Bukan ditanya "what is the idea?" tapi "what is the emotion?' Bukan "what do you think?" tapi "how do you feel?" Bukan "what is wrong?" tapi "how can we improve?" Dan gue gak pernah ngerasa dihakimi hanya karena kerjaan gue gak bagus. Malah gue jadi semangat untuk jadi diri sendiri. Untuk terus berkarya. Nah, sejujurnya yang seperti ini gue gak pernah ngalamin di sini. Sementara ini yang selama ini gue butuhin.

Sekarang, apa salah kalau gue mengidolakan dia? Apa salah kalau gue melakukan segala yang terbaik untuk dia? Apa gue berlebihan kalau gue bilang kita bisa belajar banyak sekali dari seorang Yasmin Ahmad. Dan gue pikir temen-temen deket gue yang dateng malam itu untuk nonton Mukhsin bisa mengerti apa yang gue alami dan rasakan. Dan menurut gue, apa yang malam itu kita nonton bareng adalah semua, semua, semua yang bisa kita bagi.

Tentang iklan, tentang hidup kita, tentang pertemanan kita... semua dalam 95 menit di 14 September 2006.

"... but love is kind. It gives me a second chance..."

Makasih Cikgu... Makasih Addiction